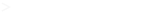

給付のしくみ

加入者期間10年以上15年未満かつ55歳以上で資格喪失した人の給付

※60歳到達以降に資格喪失した場合は、①、②の選択のみとなります。

①年金(老齢給付金)がうけられます

- 加入者期間10年以上15年未満かつ55歳以上で資格喪失した人は、年金(老齢給付金)がうけられます。

- 資格喪失時に受給開始年齢に達していない場合は、受給開始時期まで年金の受給を待期する必要があります。

- 年金の受給開始年齢は、資格喪失時の年齢に応じて変わります。

■基金の年金の受給開始年齢

| 年齢 | 受給開始可能年齢 ※ |

|---|---|

| 55歳以上60歳未満で資格喪失 | 60歳 |

| 60歳以上70歳未満で資格喪失 | 資格喪失時の年齢(60歳~69歳) |

| 在職中70歳到達により資格喪失 | 70歳 |

※受給開始時期は、希望に応じて、最長70歳まで繰り下げることができます。

②年金(老齢給付金)に代えて一時金としてうけとることもできます

- 年金(老齢給付金)に代えて一時金としてうけとることもできます。

- また、年金をうけはじめてからでも、有期年金を「10年・15年・20年」で選択していた時に限り、5年を経過すれば※、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。

なお、上記「5年経過」のルールは、確定給付企業年金で発生した有期年金に限るルールで、名古屋薬業厚生年金基金から承継した年金には適用されません。

※次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけはじめてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。(「5年」を選択した方も含みます)

(1) 受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。

(2) 受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。

(3) 受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。

(4) その他、(1)~(3)に準ずる事情。

③資格喪失時に脱退一時金をうけとることもできます。

- 受給開始年齢に達する前に資格喪失した場合、希望すれば資格喪失時に基金から脱退一時金をうけとることもできます。脱退一時金をうけとった場合は、年金をうけることはできません。

④待期期間中でも、希望すれば脱退一時金をうけとることができます。

- 年金の受給開始年齢に達するまでの待期期間中でも、希望すれば脱退一時金をうけとることもできます。脱退一時金をうけとった場合は、年金をうけることはできません。

⑤脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます

- 平成30年5月に法改正が行われ、希望すれば転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。

- 詳しくは、「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。

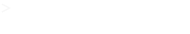

ライフプランにあわせて、年金のうけ方を選択できます

- 基金の年金は、給付期間を5年、10年、15年、20年から選択することができる有期年金です。

※受給開始時期は、希望に応じて、最長70歳まで繰り下げることができます。 - そのため、 ライフプランにあわせて、年金のうけ方を選択することができます。

■年金(老齢給付金)の給付期間

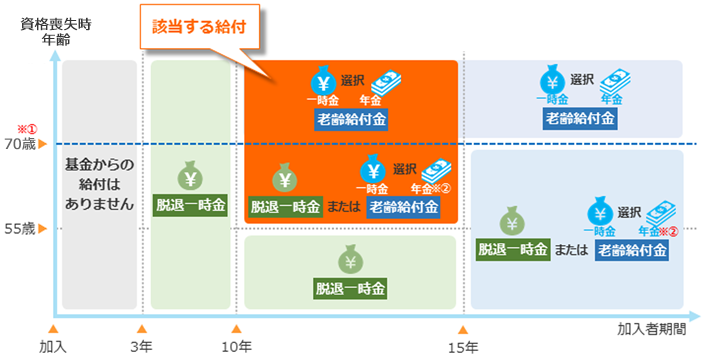

■加入者期間と資格喪失時年齢による給付のイメージ

※①基金に加入できるのは、70歳の誕生日の前々日までです。(一部の方は65歳の誕生日の前々日まで)

※②年金を選択される場合のうけ取り開始年齢は60歳以降となります。

■年金・一時金の計算式

- 年金額 ①

| 年金給付期間 | 支給率 | 年金給付期間 | 支給率 |

|---|---|---|---|

| 5年 | 4.812 | 15年 | 13.426 |

| 10年 | 9.280 | 20年 | 17.276 |

- 年金に代えてうけとる一時金額

(申出時)

② 又は ④

- 年金に代えてうけとる一時金額

(年金受給中)

■残余保証期間に応じた率

| 期間 | 率 | 期間 | 率 | 期間 | 率 | 期間 | 率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0年 | 0.000 | 6年 | 5.733 | 11年 | 10.134 | 16年 | 14.219 |

| 1年 | 0.991 | 7年 | 6.639 | 12年 | 10.975 | 17年 | 15.001 |

| 2年 | 1.968 | 8年 | 7.533 | 13年 | 11.805 | 18年 | 15.770 |

| 3年 | 2.930 | 9年 | 8.413 | 14年 | 12.622 | 19年 | 16.529 |

| 4年 | 3.878 | 10年 | 9.280 | 15年 | 13.426 | 20年 | 17.276 |

| 5年 | 4.812 |

【備考】期間に1年未満の端数月があるときの率の算出は次の算式により計算し、小数第4位を四捨五入する。

A+(B-A)×端数月数/12

A…端数月を切り捨てた期間による率 B…端数月を切り上げた期間による率

- 脱退一時金額 ③